Wir sind von Grenzen umgeben. Unser Land, unser Bankkonto, unsere Lebenszeit — alles offensichtlich begrenzt. Doch solche Grenzen sollen hier nicht interessieren. Es geht vielmehr um die absoluten Grenzen, die Grenzen unserer realen Welt und die Grenzen unserer Gedankenwelt. Es sind Grenzen, die nichts voneinander trennen, denn jenseits von ihnen gibt es nichts mehr. Wir begegnen diesen Grenzen vielleicht nie im täglichen Leben. Trotzdem sind sie da – irgendwo dort draußen. Und sobald wir den Kopf heben, um über den Rand des Alltags hinaus zu blicken, starren sie uns ins Gesicht.

Irgendwann vor langer Zeit schaute jemand in den Nachthimmel und fragte sich zum ersten Mal, welche Räume wohl jenseits der Sterne liegen. Beginnt hinter dem Himmel wieder ein neuer Himmel? Hat die Welt irgendwo einen Anfang oder ein Ende? Oder ist sie grenzenlos?

Der Gedanke war beunruhigend. Mit dem Wort ‚Apeiron‘ versuchte daher der Philosoph Anaximander schon um 600 vor Christus, das Grenzenlose zu bändigen. Er dachte sich das Apeiron als Anfang und Ende der Welt, als den Urstoff, aus dem Raum, Zeit und alle Dinge hervorgegangen sind. Wo die Welt endet, wird sie wieder zu Apeiron. Aus dem Apeiron entstehen auch die Gegensätze des Warmen und Kalten, die Ursache für alle Veränderungen und Bewegungen im Weltprozess. In Wirklichkeit erklärte das Wort Apeiron natürlich gar nichts. Es entstammte der griechischen Tragödie, bedeutete dort eine unentwirrbare Verstrickung, ein Gordischer Knoten. Das Apeiron war nichts Gutes.

Da die Griechen das Grenzenlose nicht mochten, legten sie eine obere Grenze für Zahlen fest. Die höchste aller denkbaren Zahlen war die Sandnummer. Es war die Anzahl von Sandkörnern, die das Universum komplett ausfüllen können. Noch größere Zahlen brauchte offensichtlich kein Mensch. Im dritten Jahrhundert berechnete Archimedes die Sandnummer zu 10 hoch 63. Für die Berechnung ging er davon aus, dass die Grenze der Welt am Rand der Sonnenbahn liegt.

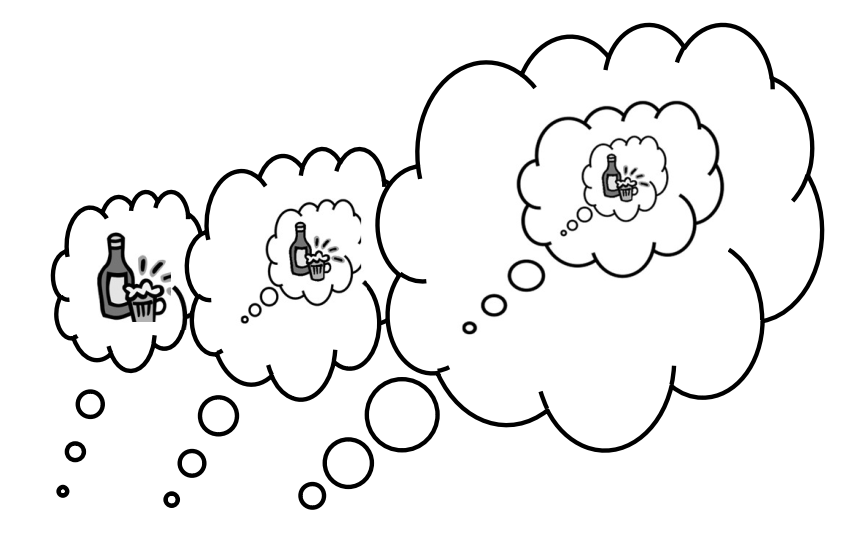

Hat unsere Gedankenwelt Grenzen? Gibt es eine Maximalzahl von Gedanken, die potentiell gedacht werden können? Der Mathematiker Richard Dedekind bewies 1887, dass dem nicht so ist. Nehmen Sie an, Sie denken gerade, dass Sie jetzt Lust auf ein Bier hätten. Nun denken Sie über diesen Gedanken nach. Sie haben also mithin jetzt zwei Gedanken, den vom Bier und den von Ihrem Gedanken. Sobald Ihnen das auffällt, ist dies bereits wieder ein neuer Gedanke.

Indem Sie so über Ihre Gedanken nachdenken, können Sie eine grenzenlose Kette von Gedanken produzieren, wobei jeder Gedanke des vorigen Gedankens gedenkt. Zugegeben, solche Gedanken werden irgendwann langweilig, aber ihre potentielle Menge ist unbegrenzt. Diese Erkenntnis formulierte Dedekind als streng formalen Beweis, den ich hier ersparen möchte. Doch immerhin kann man mit dieser Übung auch das Laster des Alkoholismus bekämpfen. Denn da ein Mensch, wie psychologische Studien zeigten, maximal vier Gedanken gleichzeitig denken kann, haben Sie spätestens bei Erreichen des fünften Gedankens in der Kette das ursprüngliche Bier vergessen.

Die heutige Mathematik, anders als die der alten Griechen, hat keine Obergrenze für Zahlen festgelegt. Doch diese Grenzenlosigkeit fordert ihren Preis. Beim Hantieren mit allzu großen Zahlenwerten lässt uns die Inuition im Stich, und Paradoxa heben ihre Häupter aus dem Zahlenmeer. Das erste fand Galilei Galileo. Welche Zahlenmenge ist größer: die Menge aller ganzen Zahlen oder die Menge aller Quadratzahlen? Obwohl die ganzen Zahlen auch alle Quadratzahlen beinhalten, sind beide Mengen genau gleich groß. Denn jeder ganzen Zahl kann man eine Quadratzahl zuordnen, der 1 die 1, der 2 die 4, der 3 die 9 und so weiter. Also gibt es ebensoviele Quadratzahlen wie ganze Zahlen. Diese kontraintuitive Erkenntnis erschreckte Galileo so, dass er daraufhin von jeder weiteren Erforschung des Grenzenlosen abließ.

Ein noch übleres Paradoxon sehr großer Zahlen wurde von einem Bibliothekar namens Godfrey Berry gefunden. Offensichtlich lassen sich alle endlichen Zahlen auch mit einer endlichen Anzahl von Buchstaben eindeutig darstellen. Die Zahl 13 etwa kann man als Dreizehn, als Zwölf plus Eins oder als Nächste Primzahl nach der Elf schreiben. Sogar für die ziemlich beeindruckende Zahl Zwei hoch Zehn hoch Hundert, die wir später noch genauer betrachten werden, genügen 23 Buchstaben, Leerzeichen nicht mitgerechnet. Aber wie viele Buchstaben braucht man, um Die kleinste mit nicht unter hundert Buchstaben beschreibbare Zahl zu beschreiben? Die Antwort sollte logischerweise „100 Buchstaben“ lauten. Doch wie man abzählen kann, beschreiben bereits 58 Buchstaben eindeutig diese Zahl. Vielleicht ist aber dieses Paradox nur ein scheinbares, aufgrund der Ungenauigkeit unserer Sprache? Doch die fast gleich lautende Beschreibung „Die kleinste mit nicht unter sechs Buchstaben beschreibbare Zahl“ liefert durchaus eine in jeder Sprache eindeutige Zahl, im Deutschen etwa die 7. Erst wenn Zahlen über alle Grenzen wachsen, machen sie uns ganz wirr im Kopf.

Sogar Götter kennen ihre Grenzen, zumindest die Götter der Antike. Grenzenlose Allmacht wurde Gott erst von den monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam zugeschrieben. Allmacht stößt jedoch, wie nicht anders zu erwarten, auf logische Widersprüche. Nach Auffassung des Philosophen Hans Jonas kann es sie nicht geben, denn Macht offenbare sich nur da, wo sie auf Widerstand treffe. Grenzenlose Macht stoße jedoch auf keinen Widerstand, somit sei sie gar keine Macht. Etwas anschaulicher ist die Überlegung, ein noch so allmächtiges Wesen habe nicht die Macht, einen so schweren Stein zu erschaffen, dass es selbst ihn nicht zu heben vermöchte.

Wenn schon die Allmacht Grenzen hat, wie steht es dann mit dem unbegrenzten Wissen, das gleichfalls Göttern zugeschrieben wird? Allwissende Wesen kennen den vollständigen Zustand der Welt sowie ihre Vergangenheit und Zukunft. Freilich bedingt Wissen über die Zukunft eine gänzlich vorherbestimmte Welt. Da dies die Wahlfreiheit zwischen Gut und Böse negieren würde, wird Zukunftswissen von manchen Theologen der Allwissenheit Gottes nicht zugerechnet. Aber auch ohne moralische Kriterien gibt es Grenzen des Wissens. Nehmen wir an, Sie sind Kandidat in einem TV-Quiz. Vor Ihnen stehen zwei verschlossene Boxen. In der einen befinden sich 1000 Euro, in der anderen gar nichts. Sie dürfen eine Box auswählen. Das Problem: Der Quizmaster ist allwissend. Er kennt die Zukunft. Hat er vorausgesehen, dass Sie die linke Box nehmen werden, hat er den Tausender in die rechte gelegt, und umgekehrt. Zum Glück aber konnten Sie den Quizmaster beim Hantieren mit den Boxen beobachten. Sie wissen also genau, in welcher das Geld liegt, und nehmen natürlich diese. Damit fällt Ihre Wahl immer anders aus als vorausgesehen – trotz Allwissenheit des Quizmasters. Dem Wissen über die Zukunft ist stets eine Grenze gesetzt.

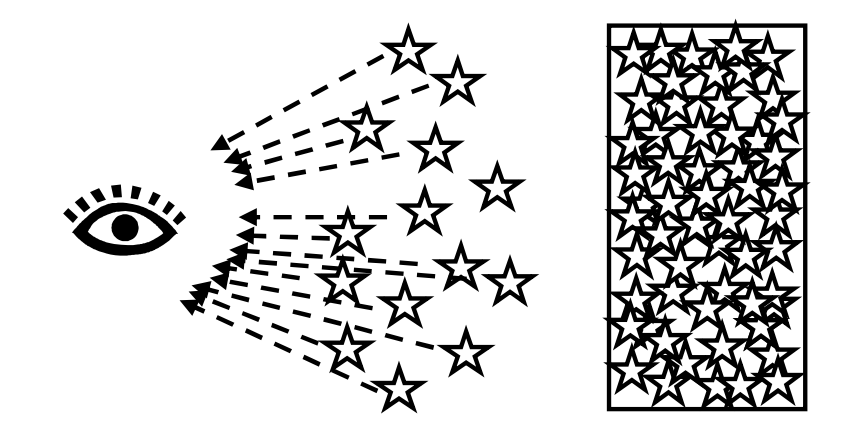

Den Beweis für eine Grenze der physikalischen Welt fand 1826 der Hobby-Astronom Wilhelm Olbers. Seine Überlegung war einfach. Der Himmel bei Nacht ist dunkel. Wäre das Universum grenzenlos und unendlich, würde jeder mögliche Sehstrahl in jeder beliebigen Richtung irgendwann auf einen Stern treffen. Schließlich sieht man in einem ausreichend großen Wald ja auch in in jeder Richtung nichts als Bäume. Demzufolge dürfte der Nachthimmel nicht dunkel, sondern müsste vielmehr gleißend hell sein. Da Licht Energie transportiert, würde die Helligkeit der Sterne auch die Oberfläche der Erde nach und nach auf etwa 6000 Grad erhitzen. Mit dem Grenzenlosen ist nicht zu spaßen.

Allerdings stellte sich im 20. Jahrhundert heraus, dass die Grenze des Universums nicht räumlicher Natur ist. Sie liegt in der Zeit. Die Welt hat tatsächlich einen Anfang. Der Urknall ereignete sich vor 13,8 Milliarden Jahren. Das Licht von all den Sternen aus den grenzenlosen Räumen hat die Erde schlicht noch nicht erreicht. Wir können nur einen winzigen Teil des Universums überhaupt sehen. Dieser Teil enthält nur etwa 100 Milliarden Galaxien. Das reicht nicht aus, um den Nachthimmel mit gleißendem Licht zu fluten.

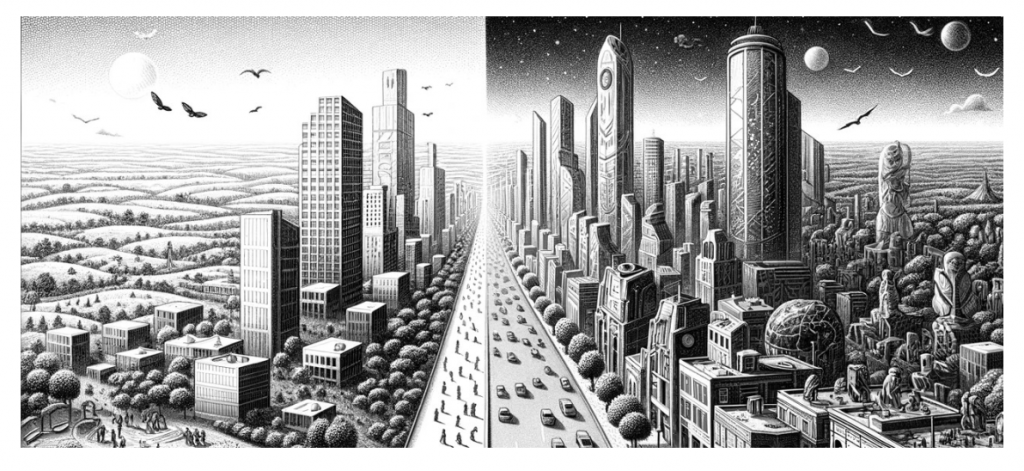

Bisher hat man keinen Hinweis darauf gefunden, dass das Universum irgendwo eine räumliche Grenze hat. Es ist vermutlich unendlich groß. Und jenseits des für uns sichtbaren Teil gelten vermutlich die gleichen Naturgesetze. Folglich kann man auch begründete Vermutungen anstellen, wie es dort draußen aussieht. Auch dort wird es Galaxien geben, die ihrerseits aus Sonnensystemen bestehen. Doch wie viele verschiedene Sonnensysteme kann es überhaupt geben?

Überraschenderweise hat diese Zahl tatsächlich eine obere Grenze. Die Quantentheorie begrenzt die Zahl der Zustände, die Elementarteilchen in einem bestimmten Volumen einnehmen können. Bei einer Temperatur unterhalb von 10 Millionen Grad passen in ein Volumen von der Größe eines Sonnensystems — nehmen wir dafür großzügig ein Lichtjahr an — etwa 10 hoch 100 Elementarteilchen. Diese können wiederum auf höchstens 2 hoch 10 hoch 100 unterscheidbare Arten angeordnet sein. Es können also nur 2 hoch 10 hoch 100 unterscheidbare Sonnensysteme bei dieser Maximaltemperatur überhaupt existieren.

2 hoch 10hoch 100 ist eine enorm große, aber nichtsdestotrotz endliche Zahl. Nehmen wir an, wir packen sämtliche theoretisch möglichen Sonnensysteme zusammen in einen Kasten. Alle Sonnensysteme außerhalb dieses Kastens wären dann schlicht und einfach Wiederholungen. Sie müssten zu mindestens einem System im Kasten vollkommen identisch sein, bis auf das letzte Elementarteilchen, mitsamt allen Planeten und deren Bewohnern. Der mittlere Abstand eines Sonnensystems zu seiner identischen Parallelwelt beträgt also 2 hoch 10 hoch 100 multipliziert mit dem durchschnittlichen Abstand eines Sonnensystems zum nächsten. Wenn das Universum unbegrenzt ist oder zumindest diese Distanz überschreitet, enthält es zwangsläufig exakte Parallelwelten unseres eigenen Sonnensystems.

Machen Sie sich also mit der Vorstellung vertraut, dass irgendwo weit weg, weit außerhalb der Grenzen des sichtbaren Universums, ein Doppelgänger von Ihnen lebt. Vielleicht sogar eine unendliche Zahl von Doppelgängern. Und sie alle haben gerade jetzt die identische Kopie dieses Blog-Beitrags fertig gelesen.

Wenn Sie aber bis hierher gekommen sind und immer noch mehr über die Grenzen der Welt wissen wollen, werden Sie hier fündig: 111 Fakten über das Unendliche.