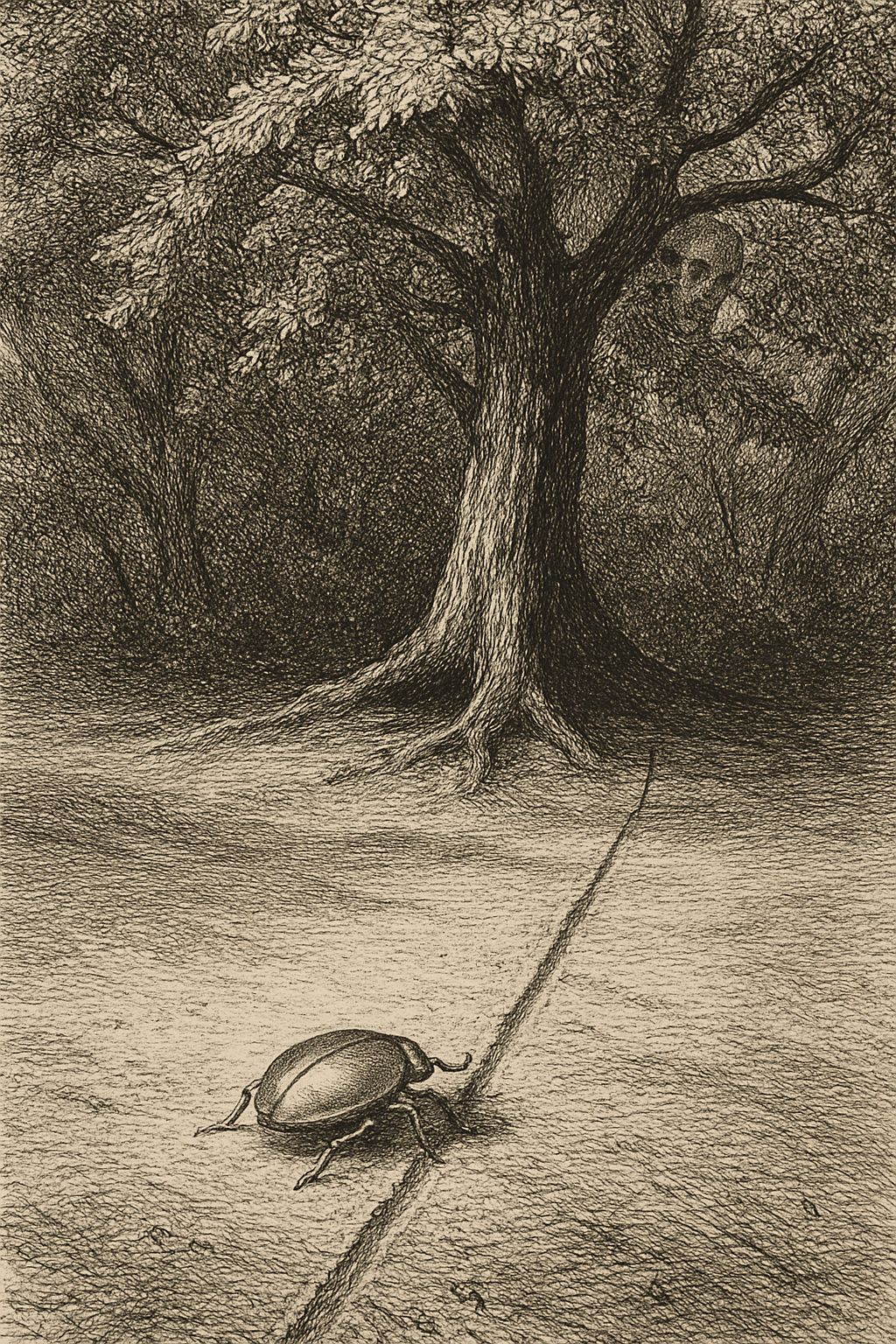

„A good glass in the bishop’s hostel in the devil’s seat – forty-one degrees and thirteen minutes, northeast and by north – main branch seventh limb east side – shoot from the left eye of the death’s-head – a bee line from the tree through the shot fifty feet out.”

Der exzentrische William Legrand entdeckt auf einer abgelegenen Insel ein Pergament mit einer verschlüsselten Botschaft. In seiner Kurzgeschichte „Der Goldkäfer“ schilderte Edgar Allan Poe minutiös, wie der Protagonist den Code knackt, der ihn auf vielerlei Umwegen zum Schatz des legendären Freibeuters Captain Kidd führt. Hier entfaltete Poe das Muster der analytischen Kurzgeschichte: eine Verdichtung auf ein Geheimnis, das den Leser zugleich rational und emotional fesselt.

Poe schrieb die Story 1843 für einen Kurzgeschichtenwettbewerb. Sie gewann den ersten Preis, $100, die größte Summe, die er je für eine Kurzgeschichte erhielt. Historisch griff er die im 18. und 19. Jahrhundert weit verbreiteten Legenden um Kidds verschollenen Schatz auf. Der Mythos des Piratengoldes ist Projektionsfläche für die Faszination des Verborgenen und des Entschlüsselns von Hinweisen, verankert in der aufstrebenden Wissenschaftskultur des 19. Jahrhunderts. Während andere Abenteuergeschichten den äußeren Schatz in den Mittelpunkt stellten, legte Poe den Fokus auf den „inneren Schatz“ der Erkenntnis, den triumphierenden Moment der Entschlüsselung.

Ich habe die Erzählung als Kind begeistert gelesen, insbesondere den Teil, in dem der Code entschlüsselt wird. „Der Goldkäfer“ leitet den Übergang von der romantischen Abenteuererzählung zur modernen Kurzgeschichte ein. Die Story ist präzise konstruiert, mit einer Dramaturgie, die 40 Jahre später Autoren wie Conan Doyle, Rider Haggard, Stevenson oder Chesterton deutlich beeinflusste.

Die Erzählung hat aber nicht nur die erwähnten bekannten Autoren inspiriert. Auch das Buch „Im Bann der Freibeuter“ (nicht von Edgar Allan Poe) enthält verborgene Hinweise, die den Leser, der zuerst alle zehn Knoten löst, zu einem realen Schatz aus der Piratenzeit führen. Und der Anfang der obigen Kurzrezension liefert einen deutlichen Hinweis, wo im Buch einer dieser Knoten steckt. Alle Details zur Schatzsuche kann man hier nachlesen.